En una esquina, al fondo, arriba o en el borde inferior, en casi todas las obras de Maruja Mallo aparece el mar: y es que el Cantábrico de Viveiro y su playa de Cobas fueron los escenarios de su nacimiento (1902) y parte de su niñez, hasta que marchase a Avilés con su familia en 1913, donde habría de iniciar su formación artística. Sus paseos y aventuras por el arenal y la vista de su horizonte líquido se imprimirían en su memoria sensorial para siempre.

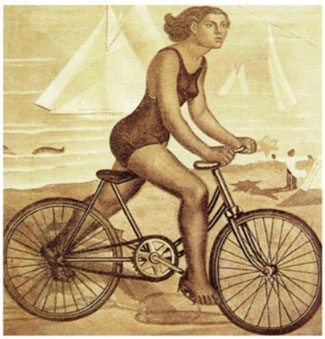

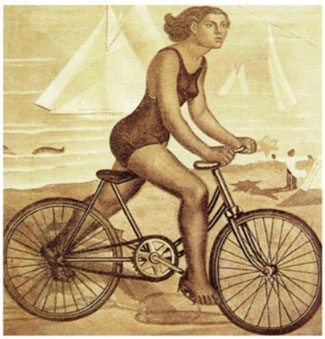

Conectó Maruja a lo largo de su obra con otros mares, el Atlántico y el Pacífico, iluminando sus fondos abisales de diferentes luces, oscuras o radiantes. Y también interpretó a su manera las estratosferas celestes amplias y de horizontes infinitos, muy lejanos, remotos, que, sin embargo, parecen poder tocarse con las manos. Sus playas están casi siempre habitadas, al principio por modernas deportistas femeninas, ciclistas veloces a la vez que bañistas de formas atléticas monumentales, pero ligeras, raudas: el viento y la velocidad no logran destruir la solidez de las imágenes porque el dominio de las composiciones triangulares se impone, asentando sobre el suelo el dinamismo de las mismas. Esas figuras femeninas del "deporte" con bañador a la moda las pintó para una exposición con mucha fortuna en la Revista de Occidente (1928) antes de ir a París. En Madrid fue compañera de Dalí en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, entrando en contacto con la Residencia de Estudiantes y sus más famosos habitantes, así como con gran parte de aquella Generación del 27, en la que destacó.

Pero su mar no fue siempre luminoso y vibrante, no siempre fue el escenario de la feliz modernidad, hubo momentos en que descendió al abismo oscuro y espectral del mismo. Ese es el mar que aparece en el "Espantapeces", de la serie "Cloacas y Campanarios", que presentó en 1932 en la exposición la Galería Pierre Loeb de Paris con gran éxito: el mundo de los restos, los excrementos, los grajos y las basuras, los trasladó de la tierra al fondo del mar, a los lodazales marinos que ilumina un espectro fantasmal. Restos de ropas harapientas flotantes -tal vez de náufragos- comparten el espacio con cráneos de rumiantes y animales de diferentes clases sobre el suelo, donde aparecen además puntas de anclas y arpones, enredándose todos los elementos flotantes en una trama filiforme, que recompone y atrapa geométricamente ese caos, representando una red. El espantapeces y los andrajos conectan con las visiones vanguardistas de la España negra, que habían dibujado antes Dalí y Lorca en la serie de "Los putrefactos", de los que Maruja tenía conocimiento por su contacto con ellos en la Residencia , en la época en que se engendraron esos personajes, así como los de Buñuel. También tiene nexos con el poemario de Alberti "Sobre los Ángeles" (1929).

Ya en Buenos aires, en el exilio, la serie que expuso primero fue "La Religión del trabajo" (1927-39), formada por siete pinturas, cinco dedicadas al mar y dos a la tierra. Esta alegoría se sitúa dentro del clima republicano español- que ella vivió intensamente- y su mitificación del trabajo del pueblo en su medio original: la naturaleza, el paisaje de mar y de tierra, de la pesca y de la agricultura. En las figuras y paisajes de esos cuadros hay ciertos ecos de la pintura de la primera Escuela de Vallecas (1927-1936), a la que perteneció en primera línea junto al escultor Alberto Sánchez y el pintor Benjamín Palencia, acompañados por otros artistas, arquitectos de vanguardia y en alguna ocasión con poetas como Lorca o Miguel Hernández; así mismo hay referentes al estilo del "Grupo Constructivo" de Joaquín Torres García, añadiendo sin embargo ella a estas referencias modelos muy suyos.

Partiendo de la Estación de Atocha y su entorno industrial caminaban hasta Vallecas y luego hasta Toledo por el cauce secos de los ríos que a lo largo de la prehistoria habían ido formando los cerros, a los ello llamaron "testigos", extrayendo tal término de la nueva geografía, en concreto de los textos de Hernández Pacheco, que los denominó así, porque sus taludes formados desde el Cuaternario son testigos de la historia más remota de la Meseta, encontrando en ellos minerales únicos y huellas de fósiles marinos, de cuando el mar estaba mucho más alto. De Mallo se conserva una hermosa fotografía en la que empieza aquel camino sobre los raíles del tren y bajo la gran carena de la compañía M.Z.A., que se asemeja a la carena de un barco invertido

Con una luz distinta trató el ambiente marino en sus "Naturalezas vivas", una serie de dieciséis pinturas de algas, caracolas, cangrejos, conchas, medusas y flores, que tiene un epílogo con dos cuadros vegetales representando sendos racimos de uvas. Esta serie la inició en 1941, cuando desde Buenos Aires viajó al Pacífico, quedando extasiada por su luz, su vegetación y su mineralogía de piedras volcánicas. Todas ellas aparecen radiantes, pues tras huir de la muerte tendría en América una vivencia gozosa, que se proyectaría en la vivacidad de esta serie.

Esos colores vivos y su magia se contienen dentro de rigurosos campos geométricos, como casi toda su pintura. Para ello prepara unos dibujos que titula trazacloneurónicos, palabra de su invención que combina dos: traza y cloneurónico. La primera alude a una traza geométrica y la segunda es un término inventado por esta creativa artista con resonancia de términos científicos y musicales, aludiendo a la ciencia y al arte, pues en esas vivas naturalezas fusionó geometría, biología y vitalismo. En ese mismo registro interpreta sus espléndidos retratos femeninos: por ejemplo, la "Cierva humana" (1948) es comparable en composición a algunas de sus "naturalezas vivas", en concreto a "Naturaleza viva con estrellas de mar"(1943), pues se inscribe en los mismos círculos que circunscriben los montajes vegetales y animales.

Por los mismos años aquel ambiente sería sustituido por el de bailarines desnudos, flotando en una atmósfera ingrávida, danzando sobre el terreno de mágicas y lejanas playas solitarias, vibrantes de luz y múltiples colores, dibujando un ballet aéreo y acuático a la vez, situado entre la esfera y la estratosfera, un espacio ambiguo y misterioso. Estas escenas pintadas en torno a 1940-44 tienen que ver con aquellos murales que pintó para el cine Los Ángeles de Buenos Aires -destruido en 1980- en los que con técnicas diversas de collages había adherido estrellas de mar, conchas, bombillas y celofanes de distintos colores.

Cuando ella y Concha Méndez se quitaron el sombrero en la Puerta del Sol y fueron insultadas por descubrir el libidinoso cabello, provocando a los viandantes, Maruja y su amiga se iniciaron en el feminismo, que no podía ser artísticamente más que de vanguardia.