Dedicado a los primeros pobladores isleños y su ancestral sabiduría.

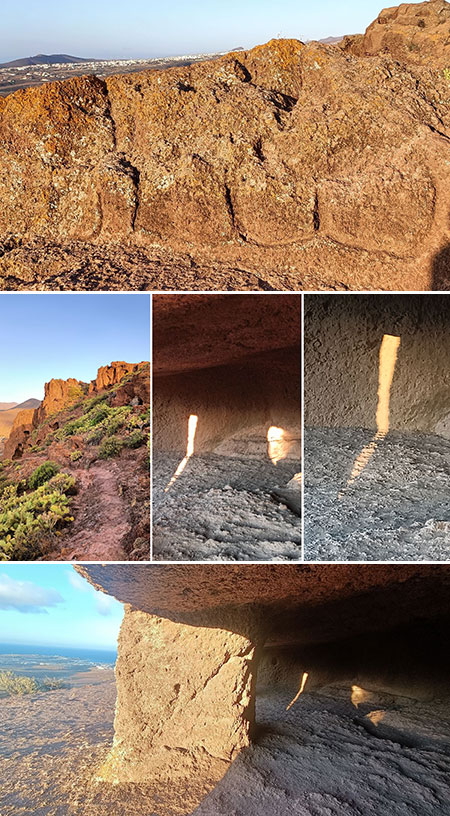

Son las cinco y media de la mañana del día veintiuno de junio. Es noche cerrada aún. Viento y frío azotan la ladera norte de esta montaña denominada Bermeja por el color rojizo que presentan sus oxidados materiales volcánicos.

Acudo a Cuatro Puertas en mangas de camisa y pantalón corto. Atrevido soy, acaso algo insensato, pero el frío que me roba en unos minutos el calor de mi cuerpo, aporta también los efectos salutíferos de los baños de aire y los choques térmicos. No obstante, les recomiendo acudir con prendas más abrigadas. En mi caso, procuré el amparo y abrigo que proporciona la gran cueva con cuatro entradas que hay próximo a la cima.

A mi llegada no entro en ella, pues observo que hay una persona en su interior y mi intención es respetar su soledad. Un saludo corto, diría que protocolario, y obtengo una respuesta semejante. Sigo caminando, montaña arriba, en pos del almogarén que se encuentra en la vertiente sur, cercana ya la cima.

Una vez en él, encuentro el soco -qué me gusta este término canario para referirse al abrigo de un lugar-, y reposo ansiado. El amanecer está previsto para las siete y cinco. No falta mucho pues hay señales cromáticas que así lo manifestan. Comienzan a cambiar las tonalidades negruzcas de la noche tornándose en otras, oscuras aún, pero que dan paso a un azul índigo que presenta una paleta cromática degradada, situada toda ella en la gana de los añiles, justo en el horizonte, en la franja donde, próximamente, sabemos a ciencia cierta que surgirá el astro solar

La coloración va evolucionando gradualmente convirtiéndose los azules en más claros, según va ganando el cielo en luminosidad. Aún faltan unos minutos para ver como el Sol surge por el horizonte, pero ya se presiente su luz. A nadie se le oculta que está presente ya, un poco más allá de nuestro horizonte observado.

Visto así, imposible es negar la esfericidad de nuestro planeta, como imposible es negar la de otros planetas y estrellas, pero asistimos a tiempos donde las posturas más absurdas e indemostrables tienen tambien su legión de seguidores. Hay una sentencia muy conocida que reza así: No hay peor ciego que el que no quiere ver, pues bien, apliquémosla en este caso a los terraplanistas.

Mi vista recorre todo el entorno, en una amplitud de trescientos sesenta grados y entiende uno el por qué de este lugar tan especial. Desde aquí, toda la franja costera que se extiende desde los abrigos que propician Las Isletas en Las Palmas de Gran Canaria, hasta la montaña y roque de Arinaga se observa con absoluta nitidez. Es fácil ejercer desde este punto una perfecta vigilancia. Desde esta natural atalaya, más de una decena de yacimientos aborigenes se observan. Ante un potencial peligro, siempre había tiempo suficiente para alertar a sus habitantes, tanto a las poblaciones costeras que salpican todos los promontorios del litoral como aquellos asentados en otros conos volcánicos, valles y barrancos.

Mientras reflexiono, está a punto de surgir el sol por el horizonte y quiero que me encuentre en la cueva de las Cuatro Puertas. Desciendo raudo.

Saludo ahora, verbalmente, a la persona que lleva allí parte de la noche. Se trata de un ciudadano polaco que lleva más de treinta años en la isla, un canario de adopción. Ha llegado a Gran Canaria con veintitrés años. Sonrío. Es curioso, también yo tengo raíces de otros lares. Las mías pertenecen a poblados castreños que habitaban Lugo hace más de dos milenios, cuando su nombre era entonces Lug. Pero también pertenecen al mundo romano pues, tras la conquista del imperio en que el nombre del lugar pasaría a conocerse como Lucus, la ciudad del emperador Augusto, la romanización fue un hecho y perduría varios siglos.

También yo he arribado a la isla de Gran Canaria, con veintitrés años.

Al parecer, es un profundo admirador e investigador de la cultura de los antiguos canarios. Y allí se encontraba él, viendo amanecer el día del Solsticio, sorprendido por el mar de nubes que impedía la incidencia del sol en la cueva. Él lo había visionado, decía, en múltiples vídeos de You Tube, y quería obsrvarlo en persona.

Me habló de las momificaciones y las técnicas de momificación de los aborigenes, y de otras culturas en el mundo relacionadas con tales prácticas. No existían momificaciones -afirmaba-, en zona alguna del norte de África, hecho que confirmaba que la procedencia de los primeros habitantes insulares sucedió en diferentes estadíos temporales. Hablaba de tres oleadas y no era la primera la que había traído la práctica de la momificación. Los más antiguos enterraban a sus muertos en cuevas; tras la segunda oleada, éstos habían traído la momificación. Sería más tarde cuando se extendería el enterramiento en túmulos. Yo escuchaba pues poco sabía de las necrópolis y menos de prácticas mortuarias, más allá de situarlas en un mapa y reconocerlas y visitarlas en el lugar donde se encontraban.

Me habla de los graneros, de las cuevas, del sentido de este espacio donde estábamos, de las zonas de cultivo, de la importancia de visionar e interpretar el espacio que se extendía frente a nosotros, hasta la costa, en dirección norte y este, con la vista puesta en dos milenios atrás, es decir, me invitaba a imaginar el paisaje de aquella época.

Luego nos despedimos. El descendió ágil, montaña abajo y yo busqué la cima. Deseaba visitar el yacimiento con calma, observarlo bajo la luz de los primeros rayos solares que despertaban la montaña con una cálida caricia de color dorado -ver imágenes adjuntas-.

Dejé el almogarén pendiente para después y mis pasos se dirigieron a la primera cueva que se encuentra en la cara sur de la montaña, la identificada en un metálico panel explicativo como Cueva de los Papeles.

Fue entonces cuando, procedente de la plataforma excavada en la roca, donde se encuentra el almogarén, escuché a alguien manifestándose con el lenguaje del silbo, lenguaje de los antiguos pobladores que no se circunscribe a la isla de La Gomera, pues está documentado que en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife también se utilizaba.

Escuché y mi sorpresa fue enorme. No sé si fue cierto, pero estoy convencido que sí. Al lenguaje silbado le acompañaron unas pocas palabras en un idioma para mí incomprensible. Acaso palabras propias de un ritual, acaso un saluda al sol que acababa de asomar por el horizonte, acaso un saluda a la tierra o al cielo. Su significado sigo desconociéndolo ahora.

Lo cierto es que detuve al momento el paseo que me llevaba hasta el conjunto de cuevas de los Pilares para regresar sobre mis pasos. Tal vez sobre el almogarén habrían incidido los primero rayos solares en algún lugar concreto y se habían dado las razones necesarias para justificar un ritual verbal y silbado desconocido y alguien lo estaba manifestando.

A mi llegada -apenas tardé un par de minutos en encontrarme en el adoratorio-, junto al almogarén observé el cuerpo menudo de un hombre canario. Era natural de Santa Lucía, manifestó. Nos saludamos y comenzamos a hablar. Para ser más preciso, fue el quien habló. Escuchar, ante su desbordante conocimiento, era el verbo a conjugar. Obligado era guardar silencio ante la profunda sabiduría que aquella persona manifestaba sobre los espacios sagrados de Gran Canaria.

Se llamaba Pablo -y seguirá llamándose, pues su cuerpo irradiaba salud y sano permanecía en la montaña- y había estado presente en todos los solsticios y equinocios habidos desde que era adolescente. Al parecer había visitado decenas de montañas, cuevas y santuarios aborígenes y su desbordante y prodigiosa memoria daban fe de ello.

Me habló de calendarios solares y lunares y me dijo ser un estudioso de las lenguas norafricanas de donde procedía el lenguaje aborigen.

Me habló así del lenguaje bereber del norte de África y de sus similitudes lingüísticas, de cómo el trigo se conservó sólo en Gran Canaria, desapareciendo de las restantes islas, al parecer tras una extrema sequía ocurrida en época aborigen, y como la cebada, en cambio, era un cereal más resistente y fue capaz de mantenerse en todas ellas. Y habló de hambrunas y del poder que significaba poseer el grano y controlar los silos donde se almacenaba y guardaba. Ese era el verdadero poder en la sociedad aborigen. De las reservas de grano y su control dependía la supervivencia, el dominio de la población y el poder sobre la vida.

Y me habló del roque Bentayga, no sólo como roque sagrado sino como el centro del mundo conocido para los canarios de la isla. Era un lugar mágico por el que sentían devoción, admiración y respeto, algo muy similar al poder que ejercía la montaña del Teide en la sociedad guanche, montaña que afirmaban, sostenía el cielo.

Y asocié toda ésta información con las palabras y reflexiones que había escuchado del investigador polaco que acababa de conocer media hora antes, al parecer un profesional del turismo activo que partía siempre, para el desarrollo de todo tipo de actividades, del respeto más absoluto al medio natural donde se llevaban a cabo.

Y pensé que lo importante de aquel preciso instante, el mágico momento en que habíamos visto surgir por el horizonte la luz del nuevo día, la hora exacta que marcaba el inicio del verano, era precisamente esto, encontrarse aquí. Era el hecho de estar hablando, escuchando, dialogando tres personas, conscientes de su propia existencia.

Recordé entonces cómo fue la despedida del investigador polaco. Nos habíamos callado. Había remitido el viento y escuchábamos el silencio de la montaña en aquel amanecer. Sin más palabras. Había sido suficiente un apretón de manos para despedirnos. Él se había marchado y yo ascendido en dirección al almogarén. Allí, protegido de los vientos nocturnos, se agazapaba este hombre. Aún no sabía que se llamaba Pablo. Apenas lo saludé sin palabras y dirigí mis pasos hacia las cuevas de los Pilares. Sería luego, al escuchar sus silbos, cuando retornaría sobre mis pasos y entablaríamos una conversación que más bien sería un monólogo.

Cuando me despedí, Pablo continuaba allí. Yo quería ver el resto de las cuevas pero también deseaba un encuentro con la flora de la montaña, observar cómo afrontaban las plantas el período estival.

Todos los arbustos, a excepción de los balos, se habían desprendido ya de la mayor parte de su follaje y sus tallos y ramas se preparaban para una larga exposición al calor y la radiación solar. Sus tallos habían cambiado su coloración más oscura por tonalidades más claras, blanquecinas o plateadas, que le permitían reflejar mejor los rayos solares, adaptándose de mil formas a la mínima pérdida de agua y a la supervivencia. De eso se trataba, de sobrevivir.

Sin embargo, una minúscula planta mostraba su apogeo floral. Mientras las restantes se habían desprendido de sus semillas y presentaban, secas ya, sus flores e inflorescencias, esta especie nativa, identificada como Helianthemum canariense, la jarilla turmera, lucía su floración: diminutas florecillas lucían una tonalidad amarillenta, un amarillo crema muy pálido que añadía una nota de color al rigor geológico del terreno escoriáceo.

El atardecer fue otra visita obligada. A mi llegada, media hora antes del ocaso, la montaña estaba nuevamente habitada. Cierto que se trataba de una población flotante, una población que acudía a la montaña por razones similares a las mías, pero lo cierto es que no es habitual observar tanta gente en la montaña. Observé desde el barranquillo de Lomo Gordo -por donde inicié la subida a la montaña-, varias personas sobre su cúspide, alguna sobre el almogarén y un grupo más numeroso sobre la plataforma y cueva de Cuatro Puertas.

No albergaba duda alguna en que iba a estar acompañado aquella noche.

A mi llegada recorrí estos espacios brevemente, pues mi idea era hacerlo luego, tras la puesta del sol, cuando todos los curiosos del solsticio, seguidores muchos de los influencers digitales de moda, fueran marchándose, como así sucedió.

Deseaba encontrarme sólo en el almogarén, en la cueva de los Papeles, en la cueva de los Pilares, sentir el vértigo que provoca la vertical pared donde excavaron graneros los habitantes de este poblado.

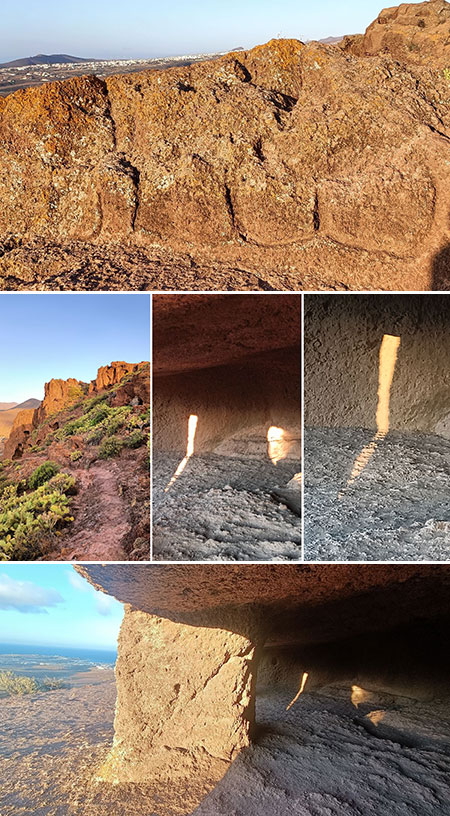

En silencio me aproximé a la cueva de las Cuatro Puertas y saludé con un simple movimiento de cuello a los presentes, respetando el silencio existente y comenzando a observar la intensidad, forma y movimiento de los rayos de luz en la pared del naciente. Era allí donde se proyectaban los últimos rayos del astro solar antes de ocultarse por el oeste de la isla.

Las personas que allí estaban, se encontraban sentadas en la pared oeste, la más oscura de la cueva, observando a su frente, la pared donde ocurría el fenómeno lumínico del solsticio veraniego.

Una de las mujeres espectadoras había colocado un trípode que sostenía una cámara minúscula. Estaba grabando todo el fenómeno solar, con la idea, dijo, de obtener un time lapse.

Las fotos que adjunto dan fe de lo visualizado. Se observaron dos franjas luminosas que obedecía a la entrada de luz permitida por las dos puertas de la cueva más orientadas al oeste.

Si algo me llamó la atención es como ambas franjas lumínicas fueron desplazándose por el suelo de la cueva hasta alcanzar la pared y una vez en ella fueron ascendiendo hasta una altura determinada -un metro setenta y cinco centímetros en aquel día-, para luego ir mutando el color y la tonalidad de dicha franja luminosa. De un amarillo radiante, con tonalidades blanquecinas según la intensidad de los rayos solares del atardecer, hasta un amarillo dorado que iba perdiendo luminosidad según se aproximaba el ocaso, es decir, la ocultación del sol para nosotros tras las montañas insulares. Y así sucedió, hubo un momento en que la luz comenzó a atenuarse hasta desaparecer por completo.

Los espectadores no nos movimos. Aún estábamos pendientes de no sé qué en la pared del fondo. Fue un momento mágico, muy placentero. No se escuchaba nada. Durante un par de minutos era como si la piedra conservara aún el trazo del rayo solar recién desaparecido, como si la energía que habíamos visualizado no procediera del sol, sino surgiera de la propia roca. Alguien se levantó y tocó la pared. No sé si fue en la procura de un calor que había existido pero estaba ahora ausente, o bien para ratificar la imposibilidad de la disparatada idea de creer que la energía había surgido del interior de la piedra.

Respiré hondo, luego salí. Mi vista se dirigió al poniente y pude observar la rojiza luminosidad de una estrella que sólo se había ocultado para nosotros, pues seguía regalando su belleza y luz a los habitantes y observadores que se encontraban más allá de las cumbres grancanarias. Para ellos, aún seguía su camino en busca del horizonte oceánico. En La Aldea de San Nicolás el sol aún no se había ocultado, pero en la montaña Bermeja, en esta montaña conocida también como de Cuatro Puertas, el calor del astro solar había desaparecido y dado paso al frío y a un viento que intensificaban su rigor según pasaban los minutos, animando a los presentes a su retirada.

Tras visitar la reducida mancha de cardoncillos (Ceropegia fusca) -me alegró saber de su buen estado, constatar la existencia de un mayor número de ejemplares y como la especie se encuentra en lenta pero franca expansión, colonizando nuevas zonas de la ladera norte. Saludé a los cardones que se cuelgan sobre el abismo, justo donde se encuentran los silos de Cuatro Puertas y pude observar algún ejemplar de cardoncillo colonizando también esta ladera de solana. Abandoné la montaña satisfecho con tan casuales encuentros y con la satisfacción de haber conocido personas interesadas, más allá de la mera curiosidad y la simpleza de un encuentro propiciado por modas instantáneas y pasajeras, en los marcadores solares y lunares de los aborigenes y en el interés manifiesto por su cultura milenaria.

José Manuel Espiño Meilán, amante de los caminos y de la vida. Escritor y educador ambiental.

Fue entonces cuando, procedente de la plataforma excavada en la roca, donde se encuentra el almogarén, escuché a alguien manifestándose con el lenguaje del silbo, lenguaje de los antiguos pobladores que no se circunscribe a la isla de La Gomera, pues está documentado que en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife también se utilizaba.

Fue entonces cuando, procedente de la plataforma excavada en la roca, donde se encuentra el almogarén, escuché a alguien manifestándose con el lenguaje del silbo, lenguaje de los antiguos pobladores que no se circunscribe a la isla de La Gomera, pues está documentado que en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife también se utilizaba.