A José Luis Eiroa Martínez, amigo que puso en mis manos una extraordinaria edición

de la publicación "Viaje a Lugo" del excelso escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro.

A Paula Alvarellos, in memoriam, alcaldesa de la ciudad que inició su particular Camino de las Estrellas

cuando yo escribía, hace apenas una semana, el presente artículo en esta ciudad bimilenaria.

Y, por supuesto, a Álvaro Cunqueiro por su amor a Lugo, por su magistral sabiduría

y cautivadora belleza literaria.

"Donde termina la Terrachá -una llana y ancha tierra, de azulados horizontes, en cuyas pequeñas lagunas, las "lamas", contempla su fina copa verde el abedul, y bebe agua y niebla la becada "la segadora del aire"-, en el espolón más meridional de la penillanura, se alza Lugo".

Así comienza "Lugo, 1968" de Álvaro Cunqueiro, en la publicación: "Viaje a Lugo. Páginas sobre la ciudad", editada en 2011 por Alvarellos Editora.

Tenía yo doce años cuando Don Álvaro escribía esta descripción de mi ciudad, tan entrañable y acogedora que, leyéndola ahora, siento la imperiosa necesidad de tomar un vuelo y revivir, cincuenta y seis años después, la emoción que me provoca el paseo lento y consciente por su muralla, calles y plazas, por la vera del río, por su Camino Primitivo que sueña con llegar a Santiago, por sus puentes y caneiros.

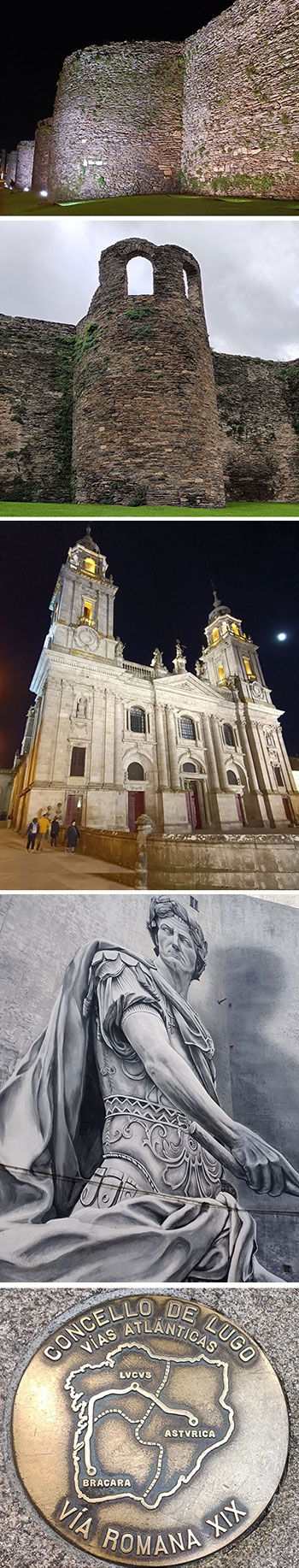

Y heme aquí, paseando por sus calles, en el interior de su muralla, ese cinturón pétreo que el escritor mindoniense bautizó metafóricamente como "una copa de piedra que los siglos fueron llenando de historia".

Aspiro hondo el olor de sus lajas de pizarra, de las irregulares y redondeadas -unas veces rosáceas otras de una tonalidad blanquecina lechosa-, piedras de cuarzo, de las toscas piedras de granito, todas ellas recubiertas de líquenes y musgos y dejo que mis pies me lleven en pos de los aromas gastronómicos surgidos de los cálidos fogones que invaden calles y plazas.

Y es que, Lug, Lucus, Lugo es una simbiosis de culturas antiguas e historias milenarias, aderezadas siempre con vinos de la tierra y viandas exquisitas.

Es cierto, soy de vinos y no lo niego. Lo afirmo con la misma rotundidad que aseveraba hace más de medio siglo -con orgullo comedido, aún sigo haciendo-: soy de Lugo y no lo niego.

Soy del Lugo de las heladas y las cencelladas en los prados, de los carámbanos colgados de los aleros en los tejados, del sol inmisericorde capaz de convertir algunas tardes del verano en un infierno de calor, mitigado apenas por la frescura sin par de las aguas del Miño.

Soy de caneiros y de partidos de fútbol a la beira del río, tras la comida y hasta el anochecer.

Soy de baños en el río, dos horas después de comer porque, como afirmaba categóricamente mi madre, se te podía cortar la digestión y, tal eventualidad exigía la demora obligatoria, siempre bajo la eficaz amenaza de poner fin a una hermosa tarde y un regreso inmediato a casa.

Y soy del vino en taza y en copa, de ir de chiquitas, de chanqueiros, de bandejas de tapas que pasan sin cesar, repartiendo a su paso pinchos de empanada, de tortilla, de pan con chorizo, jamón serrano, lacón, quesos varios

, y de tapas calientes o frías que te ofertan mecánicamente tras servirte el vino: carrilleras, mejillones, oreja, chorizo al vino, ensaladilla, fabada, churrasco, zorza, raxo, paella, salpicón de marisco, almejas, berberechos, pulpo a feira

, viandas que reconfortaban nuestro estómago en aquellas interminables tardes de vinos.

Interminables porque sólo sabíamos la hora en que empezábamos, pero apenas un suspiro si nuestra escala de medida temporal eran las conversaciones y las miradas, las risas y los abrazos, los proyectos e ilusiones, los amores y los silencios que revelaban más que un millón de palabras.

Y siempre, invariablemente, de pronto se hacía de noche.

Era entonces, de regreso a casa, cuando reconfortaba el cuerpo los brebajes dionisíacos tomados durante la tarde, acompañados por aquellos productos de la tierra y del mar, tratados con tanto cariño en la cocina de las tascas, de los bares, de los restaurantes.

Muchos días la niebla lo cubría todo. Tan cerrada era que no se veía a un metro de distancia. Los vehículas necesitaban de luces antiniebla, capaces de penetrarla un poco más allá que lo conseguido por la luz de cruce. Y esa niebla espesa, capaz de rasgarse con un cuchillo, esa niebla sin parangón -en mis lecturas de Arthur Conan Doyle siempre dudé que fuera tan intensa la del famoso río londinense en las tenebrosas noches en que el diablo se encarnaba en el Descuartizador del Támesis para cometer espeluznantes asesinatos-, formaba parte de mi vida y era feliz.

Croaban las ranas en cualquiera de los charcos y regueiros -arroyuelos-, que surgían por doquier tras las lluvias, intensas e interminables del otoño, invierno y primavera, en los prados y herbeiras que circundaban el Lugo amurallado.

Anunciaba el cuco, en los campos y carballeiras, la cercanía de la primavera, aunque dicha estación anunciara su llegada con gélidas temperaturas.

Las culebras de agua iban tras las pequeñas truchas en las orillas del río y las nutrias, aunque no las veíamos, cazaban igualmente en sus aguas, al pie de la ciudad.

Ahora, medio siglo después, encuentro todo más limpio y ordenado. Posiblemente más moderno, aunque este término esté sujeto, para mí, a una necesaria y profunda reflexión, si de hacer una valoración se tratase. Hasta el tiempo es menos salvaje, menos agresivo, amaestrado si cabe por circunstancias diversas. Algunos dicen que es culpa del cambio climático, otros que culpa o no, se alegran de un hecho constatado: hasta iniciado el mes de diciembre, Galicia goza con satisfacción de un largo veroño.

Personalmente me entristece. Las nieblas densas, las lluvias intensas, aquellos aguaceros y fríos severos traían la nieve a la serranía de los Ancares y montañas aledañas y se mantenía durante el rigor invernal en estas montañas que los lucenses observábamos desde la muralla.

Y en esos largos inviernos, la nieve visitaba la ciudad alfombrando el adarve de la muralla y sus calles, con un manto de pureza y luminosidad que mancillábamos, niños y jóvenes, con pies y manos en la procura de diversión. ¡Qué recuerdos de guirreas -bello vocablo canario que hace referencia a pequeños escarceos, o incruentas batallas infantiles o juveniles-, de bolas de nieve! ¡Qué recuerdos de muñecos levantados con guantes de lana que, una vez mojados, enrojecían nuestros dedos, congelándonos las manos!

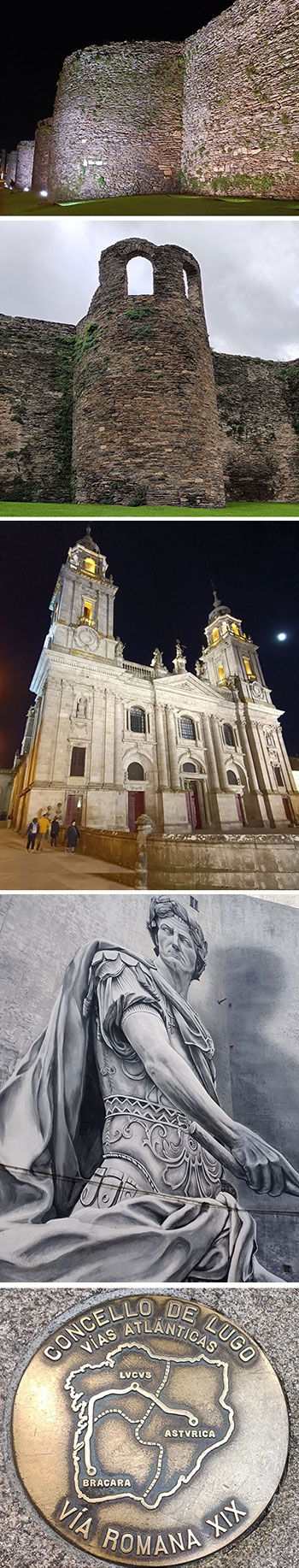

Visto ahora, camino ya de seis décadas más tarde, Lugo se ha transformado en una ciudad moderna. La muralla es Patrimonio de la Humanidad -y no es el único valor patrimonial que luce con orgullo, pues con la catedral de Santa María y el camino Primitivo que atraviesa Lugo de puerta a puerta de la Muralla Romana, conforman un trío de ases que hacen de la ciudad una de las pocas en su haber con tres Patrimonios Mundiales-, el río Rato dejó de ser la cloaca pestilente del pasado, el Miño muestra con orgullo sus aguas limpias y así lo revelan las garzas reales y el resto de avifauna presente todo el año y las nutrias que, habitantes ya del río a su paso por la ciudad, delatan con sus huellas sobre las arenas y limos de sus orillas y sus filmados paseos por los bordes de las piscinas y senderos del Club Fluvial, las correrías nocturnas de tan emblemático mustélido.

A esto se une la puesta en valor de su pasado romano: muralla, nécrópolis, villas, calzadas, redes de saneamiento, cecas, templos, acueductos

y una amplia muestra de su riqueza artística pictórica, escultórica, ceramística, orfebre

que hacen del Lugo moderno una estación obligatoria a la hora de conocer, disfrutar y estudiar no sólo el legado del Imperio sino el discurrir de todos los pueblos que lo han habitado.

Respiro hondo y cierro los ojos en la plaza del Campo, el corazón de la ciudad que late sin descanso desde tiempo inmemorial en la tardes y noches lucenses. De su emblemática fuente barroca, coronada por la escultura pétrea de San Vicente, cuyos surtidores obran el milagro de escanciar vino en lugar de agua, una vez al año, parten las rúas medievales que conforman uno de los barrios más entrañables y emblemáticos de la ciudad. Aquí todos los locales son bares, restaurantes o, casi siempre, las dos cosas a la vez.

Aquí se juntan los grupos de música tradicional, las parrandas y los cuerpos de baile en Carnaval, en San Froilán, en el Arde Lucus y en cualquier fiesta popular.

Y los soportales huelen a vinos y a comidas. No es necesario pedir nada para alimentarse con la imaginación y el olfato de los aromas procedentes de tan excelente cocina lucense, de tan extraordinaria cocina gallega. Recuerdo ahora, de cuando niño, aquel slogan que se repetía sin cesar, que leía en letreros presentes en las vitrinas de los restaurantes: "Y para comer, Lugo". Doy fe del acierto de tal recomendación.

Y es entonces, sobre un taburete o de pie, junto a un tonel de vino habilitado como mesa bajo uno de los soportales cuando, mientras paladeo el característico sabor de un vino Mencía, uva cuyos orígenes se encuentran para algunos en los monasterios de la Edad Media, dispersos por la Ribeira Sacra, para otros mucho más allá, en el cultivo de tan ancestral uva en tiempo de los romanos pues hay crónicas históricas que afirman que sus preciados caldos viajaban a Roma, cuando alzo la copa y brindo en voz alta:

- ¡Por outros mil anos, don Álvaro! ¡E mentras corren e nos tras eles, imos bebendo!

José Manuel Espiño Meilán, amante de los caminos y de la vida. Escritor y educador ambiental.