Dedicado a Juan Manuel Santana DĂaz, Juanma para sus amigos, agradeciĂ©ndole su incansable labor

en pro del medioambiente, la cultura, el senderismo, los valores etnogrĂĄficos, El Confital y su querida Isleta.

- ¿Ya estås arriba? -se sorprendió. -¿Qué te parecen los fondos del Confital?

- Los mĂĄs bellos que he visto en mi vida -mentĂ, con absoluta convicciĂłn, a sabiendas de que el Ășnico universo marino observado aquella tarde, bajo el agua, tenĂa la forma de una hermosa mujer.

Resulta apasionante emocionarse con una escena inventada. No sé si es habitual en las personas que nos dedicamos a recrear escenarios, situaciones y personajes dentro del mundo literario.

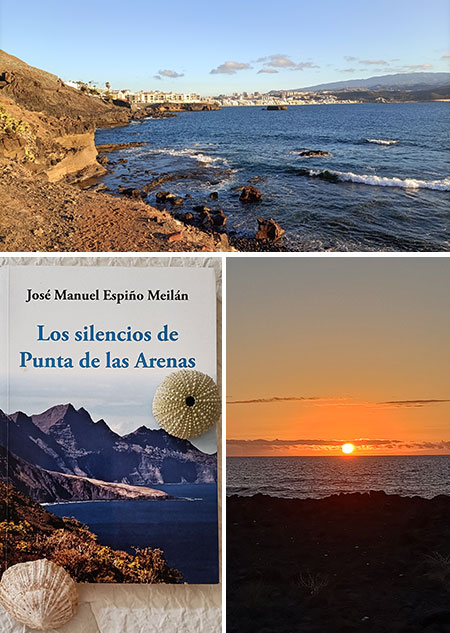

El diĂĄlogo que inicia este artĂculo forma parte de una publicaciĂłn, mi primera novela. Su tĂtulo: "Los silencios de Punta de las Arenas", escrito hace una quincena de años y publicado tres años despuĂ©s.

Recuerdo sus entrañables personajes pues en ellos, realidad e imaginación jugaron un papel equivalente a la hora de idearlos, definirlos, personalizarlos.

ZacarĂas, el viejo pescador aldeano que tenĂa su cubil en una amplia cueva arenosa de Punta de las Arenas no era real, pero sĂ lo era Arturo que habitaba dicha cueva, hasta un dĂa aciago -apenas un año despues de publicarse-, en que la amplia cueva de arenisca colapsĂł y Arturo quedĂł sepultado -febrero del año dos mil trece-. SĂłlo el ocĂ©ano y la oscura noche fueron testigos silenciosos de la muerte del ermitaño. Una noche similar a la que compartimos con Ă©l, dos años antes, mi querido amigo Sergio Placeres y yo, observando las luces de Tenerife, el cielo cuajado de estrellas y el paso de los satĂ©lites. Eran los Ășltimos apuntes para una novela cuyo escenario no podĂa ser mĂĄs impresionante.

Lo del suceso luctuoso no fue un relato novelesco y asĂ lo atestiguaron los medios de comunicaciĂłn dĂas despuĂ©s, cuando se produjo el complicado rescate de su cuerpo por los bomberos con la ayuda de un helicĂłptero, sepultado bajo una lĂĄpida de piedras y arena. AllĂ, al pie de los acantilados de AndĂ©n Verde, fallecĂa el hombre que conocĂ, uno capaz de vivir sĂłlo, capaz con sus palabras y hechos de perfilar en mi interior los Ășltimos trazos de la figura y el personaje del viejo ZacarĂas.

Me encontraba de viaje y uno de mis lectores que habĂa conocido el escenario natural en una visita guiada a la cueva de los enamorados, a travĂ©s de wasap me envĂo un lacĂłnico mensaje: "Siento darte esta noticia. Arturo, el pescador solitario que nos presentaste en Punta de las Arenas, ha muerto sepultado en su cueva".

Es curioso como son las cosas pero para mĂ, el personaje de ZacarĂas sigue vivo. Lo dejĂ© en la novela, en la Ășltima pĂĄgina, pescando rĂłbalos con su nieto Zacary en el Finis Terrae francĂ©s, haciendo gala de la maestrĂa lograda en su isla cuando extraĂa del ocĂ©ano pescados propios del litoral canario: sargos, viejas y salemas, pero seguĂa allĂ cuando Albenes, con su piragua, necesitĂł de su ayuda para alcanzar la playa entre tanto arrecife.

Es curioso pero tambiĂ©n BreogĂĄn sigue en la isla, con Amarca su mujer. Cuando escribĂ la novela, acababan de conocerse y vivĂan con ardor momentos en que no existe mĂĄs que la locura y la pasiĂłn por la otra persona. Nunca olvidaron su primer encuentro en las aguas del Confital ni tampoco su nido de amor en Punta de las Arenas, dos paraĂsos personales que cada uno habĂa revalado y compartido con el otro para convertirlos en entrañables e inolvidables escenarios de amor.

La pareja tiene dos hijos, aĂșn pequeños, y mucha vida por delante. Van, de cuando en cuando, -me comentan amigos montañeros-, a la cueva arenosa cuyo duro lecho de arenisca excavado al pie del AndĂ©n Verde, entrañable tĂĄlamo cuajado de conchas fĂłsiles, les invita a saborear sus cuerpos como en aquel entonces, rememorando locuras, saciando inagotables ansias, ajenos al paso del tiempo.

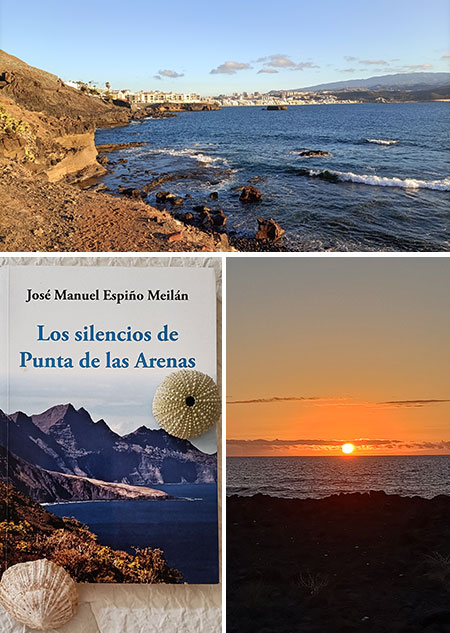

Si traigo estos recuerdos al presente artĂculo es porque ayer, treinta y uno de agosto, regresĂ© despuĂ©s de muchos años al Confital.

Me llevĂł a pasear la persona mĂĄs importante de mi vida aunque reconozco que, egoĂsta como soy, siempre le he sisado amor, cariño y tiempo.

- Vamos al Confital -sugiriĂł.

Y allĂĄ fuimos.

Si hace mĂĄs de una dĂ©cada -año dos mil diez- lo recreĂ© hermoso, ahora se ha convertido en un verdadero paraĂso. Caminamos en silencio, disfrutando de un cĂĄlido atardecer, dejĂĄndonos llevar por el derrotero cromĂĄtico de un sol en trĂĄnsito, buscando su ocaso.

AlabĂ© la intervenciĂłn humana en el espacio -no suelo hacerlo pues la mayorĂa son verdaderos bodrios donde prima el cemento, la

cutrez y el hormigĂłn-, primero con el desmantelamiento y eliminaciĂłn de todo un poblado de chabolas, infraviviendas asentadas durante muchos años y que habĂa sido erradicadas, de un modo paulatino, en su mayorĂa cuando iniciĂ© la novela.

De igual modo fueron perdiéndose aprovechamientos varios del litoral, quedando los vestigios de actividades industriales del pasado reciente, como la pedrera y las salinas. En la labor de mejora y conservación del territorio se llevaron a cabo profundas limpiezas de choque en un principio y mås meticulosas y pormenorizadas luego, con la eliminación de cristales y pequeños residuos.

Me gustaba lo que observaba pues sabĂa que no era tendencia habitual recuperar, de tal modo, espacios o territorios convertidos antes en escombreras y basureros sin control.

La actuaciĂłn sobre el suelo para mejorar el trĂĄnsito peatonal no era agresiva, gozaba de armonĂa. Los responsables de la intervenciĂłn habĂan optado por materiales nobles: metal, madera y piedra. HabĂa un acuerdo tĂĄcito: cualquier elemento incorporado deberĂa tener baja altura, evitando ocultar la grandiosidad del entorno. Y asĂ, con los materiales a ras de suelo -paseo de madera-, a veces elevĂĄndolos veinte, treinta centĂmetros para facilitar la dispersiĂłn vegetal, el trĂĄnsito de la fauna y la libre circulaciĂłn de las escorrentĂas, se habĂa logrado un paisaje abierto que permitĂa gozar siempre del escenario natural de unos acantilados y su artĂfice erosivo: el ocĂ©ano.

Facilitaba la pisada la madera e infundĂa seguridad el granito. Era lĂłgico que el uso de estos materiales naturales provocara en los viandantes sosiego y bienestar.

Lo delataban los rostros de las personas que me cruzaba, la armonĂa de sus pasos, su presencia. Paseaba la gente y sonreĂa, y uno notaba en la atmĂłsfera reinante, una agradable complicidad con el espacio recorrido.

De cuando en cuando, gruesas maromas sostenidas sobre pivotes de madera, alertaban de la presencia de islas de vegetaciĂłn. Era Ă©sta la estrategia empleada para preservar ejemplares botĂĄnicos de singular valĂa y tratar de recuperar la vegetaciĂłn de un territorio ensalitrado. Pero, ante los resultados observados, era obvio que el proceso necesitaba tiempo. No se podĂa negar que la vegetaciĂłn potencial, su estado clĂmax era cosa del pasado, un pasado con otras circunstancias, sin la nefasta influencia e intensa acciĂłn y transformaciĂłn del ser humano. El suelo, ahora, se encontraba mĂĄs empobrecido, habĂa otras condiciones edĂĄficas, climatolĂłgicas, ambientales. Todo habĂa cambiado, todo seguĂa cambiando y seguirĂa haciĂ©ndolo siempre.

En las incipientes y nuevas barranqueras, los salados de mar habĂan ocupado todo su recorrido, semejando un desfile verde, fiel al cauce, donde su llamativa floraciĂłn amarilla saludaba al verano con sus ardientes rayos solares, trazando un camino que sĂłlo la arena y el agua salada, eran capaces de frenar su avance.

Aulagas señoreaban los riscos y laderas, pero en general la imagen percibida en el acantilado era la de un espectĂĄculo geolĂłgico Ășnico y complejo. Las paredes revelaban el paroxismo generado por los volcanes de la Isleta, efusiones lĂĄvicas y mantos de escorias y cenizas que en las rasas intermareales y en las zonas sumergidas nos recordaban que, aquellos volcanes capaces de configurar una isla pequeña -isleta-, aĂșn eran recientes, prueba irrefutable de que la isla mantenĂa, aletargada pero viva, su actividad volcĂĄnica.

Y allĂ, en las alturas, aprovechando las cuevas naturales que la erosiĂłn creĂł, la presencia de los primeros habitantes capaces de hacer suyo el territorio. La historia geolĂłgica unida a la historia del ser humano en esta isleta de reciente creaciĂłn.

RespirĂ© hondo. Un momento de lucidez me permitiĂł comprender que a mis personajes, BreogĂĄn e Idaira jamĂĄs los encontrarĂa allĂ, permanecerĂan anclados para siempre en mi particular territorio literario.

IntentĂ© reconocer la cala donde BreogĂĄn se habĂa sumergido siguiendo a Idaira, cautivado por su arrolladora belleza, Ăl seguĂa a su sirena aĂșn a riesgo de quedar sin aliento en cualquier cueva de la rasa, a sabiendas de que yo jamĂĄs habĂa buceado en el Confital y que la cala que buscaba no era mĂĄs que fruto de mi imaginaciĂłn.

Pero no fue en vano mi escrutinio, encontrĂ© en su lugar decenas de espacios marinos con caprichosas formas, increĂbles microtĂșneles, minĂșsculas calas escondidas, pasillos de agua, charcos pletĂłricos de vida, pequeños bufaderos, en suma, tanta naturaleza salvaje que quedĂ© prendado ante su belleza.

Fue entonces cuando el cielo se tornĂł naranja y la inmensa estrella recorrĂa los Ășltimos metros en el horizonte hasta perderse tras la alargada isla vecina, iluminando a su paso la impresionante silueta de su montaña mĂtica: el grandioso Echeide.

Era consciente de aquel error conceptual, pues no era el sol quien se ocultaba sino la Tierra que giraba, el planeta nave donde me encontraba propiciaba con su movimiento de rotación su relativa desaparición pues, mås allå de mis ojos, otros ojos estaban viéndolo en este preciso instante emerger en su particular horizonte.

El sol se ocultaba ya y para mĂ era como si un inmenso telĂłn azul prusia, ocultando el escenario, pusiera fin a un dejĂ vu que nunca habĂa sucedido mĂĄs allĂĄ de los lĂmites de mi imaginacion.

- ¥Eh! ¿Nos vamos? Comienza a refrescar -aventuró mi compañera.

En silencio los dos, en aquel retorno a la vida cotidiana, supe que El Confital habĂa dejado de manifestarse como un paraĂso sĂłlo literario para convertirse en parte de mĂ mismo, un imĂĄn emocional que me acompañarĂa el resto de mis dĂas.

José Manuel Espiño Meilån, amante de los caminos y de la vida. Escritor y educador ambiental.

Resulta apasionante emocionarse con una escena inventada. No sĂ© si es habitual en las personas que nos dedicamos a recrear escenarios, situaciones y personajes dentro del mundo literario.

Resulta apasionante emocionarse con una escena inventada. No sĂ© si es habitual en las personas que nos dedicamos a recrear escenarios, situaciones y personajes dentro del mundo literario. cutrez y el hormigĂłn-, primero con el desmantelamiento y eliminaciĂłn de todo un poblado de chabolas, infraviviendas asentadas durante muchos años y que habĂa sido erradicadas, de un modo paulatino, en su mayorĂa cuando iniciĂ© la novela.

cutrez y el hormigĂłn-, primero con el desmantelamiento y eliminaciĂłn de todo un poblado de chabolas, infraviviendas asentadas durante muchos años y que habĂa sido erradicadas, de un modo paulatino, en su mayorĂa cuando iniciĂ© la novela.