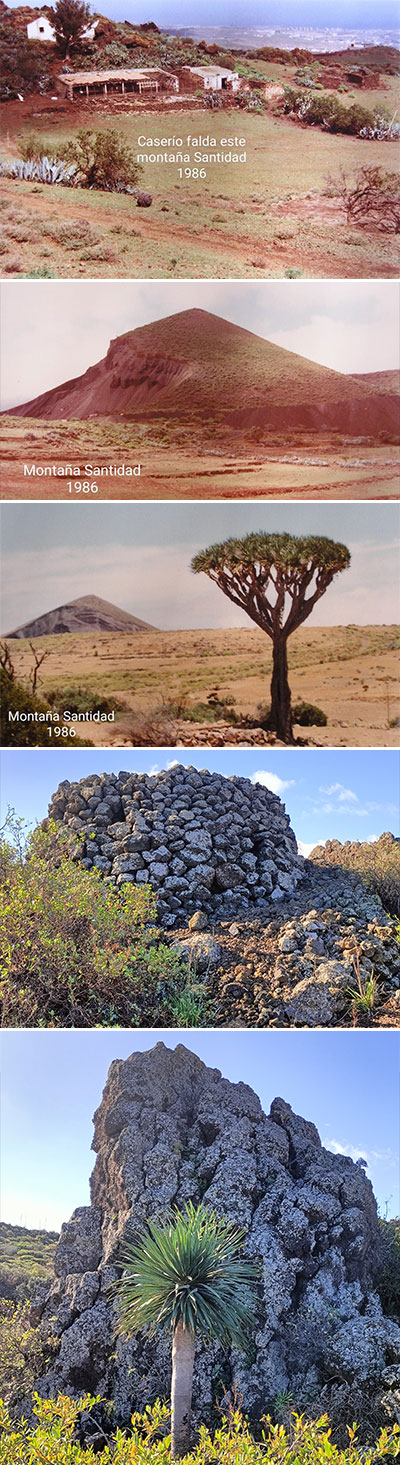

Dedicado a mi estimado amigo Anselmo Marrero Tejera quien, tras la lectura del anterior artĂculo

dedicado a la montaña de Santidad, me hizo llegar un dossier fotogråfico personal con un registro

histĂłrico de la evoluciĂłn de este cono volcĂĄnico, algunas de cuyas fotos adjunto a este artĂculo.

"Es en este derrame lĂĄvico, en la actualidad transformado por el tesĂłn, esfuerzo y labor de varias generaciones de agricultores en las tierras de cultivo abandonadas que ahora vemos, donde observaremos unas curiosas estructuras que, obligatoriamente, nos llamarĂĄn la atenciĂłn.

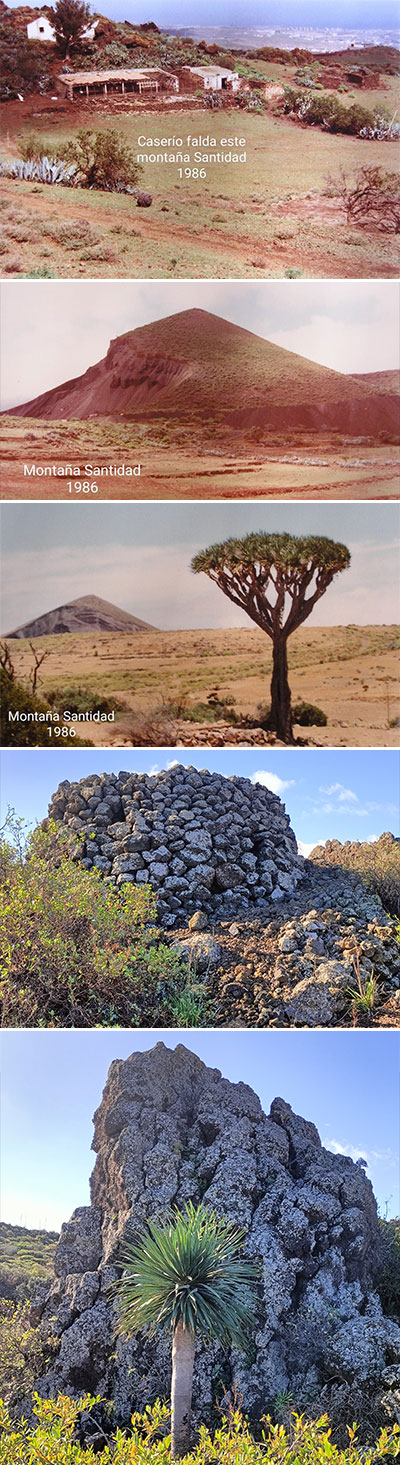

El necesario despedregado fue inmenso, resultado de ello son los interminables muros divisorios y las altas aglomeraciones de piedras que, a modo de mastabas -perdĂłnenme si dejo volar mi imaginaciĂłn-, guardan un gran parecido -apenas varĂa el tamaño, pero no las formas-, con las famosas "pirĂĄmides" de GĂŒimar en Tenerife."

AsĂ terminaba la primera parte del artĂculo dedicado a la montaña de Santidad.

En Ă©ste, vamos a referirnos en exclusiva a la segunda boca eruptiva y sus derrames lĂĄvicos. Un crĂĄter que milagrosamente se conserva en perfecto estado, si tenemos en cuenta la brutal extacciĂłn llevada a cabo junto a Ă©l. Un crĂĄter que permite viajar en el tiempo, pues una vez en su interior, no es difĂcil revivir el fenĂłmeno vulcanolĂłgico acaecido, sentir el paroxismo geolĂłgico desatado en todo el campo de volcanes, descubrir la evoluciĂłn de la vida a partir de los mĂĄs pequeños seres que colonizaron las rocas que conforman el suelo donde pisamos y las paredes formadas por emplastes escoriĂĄceos y, no por Ășltimo pues cada persona experimentarĂĄ con su visita otras mĂșltiples sensaciones, encontrarnos con un paraĂso de paz y armonĂa donde los cantos de diversas avecillas, orquestan la sinfonĂa celestial propia de un edĂ©n volcĂĄnico.

Para acceder a este cono, asociado al desaparecido de Santidad, uno de los caminos mås cortos es, sin lugar a dudas, abordarlo por la ladera norte de la montaña de El Plato.

Para ello cruzamos un terreno baldĂo, cultivado en un pasado ya lejano y que presenta un suelo esponjoso, reflejo de un suelo formado sobre un sustrato de cenizas volcĂĄnicas, cuajado de humedad, fruto de la ralentada nocturna. A finales de marzo y primeros dĂas de abril de este año, dos herbĂĄceas cubrĂan el terreno: los relinchones (Hirschfeldia incana) y las palominas (Echium plantagineum), que con sus floraciones, amarillas la primera y violeta-rosĂĄceas la segunda, visten estos terrenos de color. En el centro de la finca, una grande y frondosa higuera que, a estas horas de amanecida, esparce su penetrante aroma, decenas de metros a su alrededor. En mi mĂĄs reciente periplo de finales de abril, las vistosas flores amarillas de los relinchones han desaparecido o han trocado las corolas su color y sus pĂ©talos son blanquecinos, pinta el campo ahora de un color apagado, anunciando el trĂĄnsito hacia la desapariciĂłn de esta herbĂĄcea agostada y seca.

Dejamos atrĂĄs la higuera y, tras sortear el muro de piedras que nos indica la existencia de un nuevo bancal, entramos en otro terreno sin cultivar, prĂłximo ya a otro muro,

este con mayor entidad, que sirviĂł de base para continuar con el despedregado del terreno. AquĂ, el suelo estĂĄ salpicado por una planta herbĂĄcea diferente y mĂĄs delicada, que nos muestra unas flores de color malva, muy atractivas. Se trata de jacintos silvestres (Muscari cosmosum) que cubren por completo este terreno y otros colindantes.

Es fĂĄcil sortear este nuevo muro de piedras que sirve tanto para conservar la tierra, como disponer de un terreno llano y limpio -no olvidemos que cumple a la perfecciĂłn la labor de comportarse como alargado depĂłsito para el despedragado del mismo- y como linde.

Una senda, apenas visible, discurre por la cara norte de este cono coronado por una torreta de alta tensiĂłn acercĂĄndonos, entre terrenos antaño cultivados y hoy colonizados por gamonas, hinojos, veroles, vinagreras, inciensos y tabaibas amargas, camino de otro muro de piedras, este de mayor volumen pero bajo y muy deteriorado, que se extiende en direcciĂłn este-oeste, delimitando la zona de extracciĂłn de Santidad. Al amparo de este muro, una decena de viejos y frondosos olivos alineados suponen el Ășltimo reducto verde frente al horror del vacĂo.

Es importante echar una mirada al camino transitado y entre la vegetaciĂłn arbustiva de los terrenos abandonados, observaremos como flores de mayo y grandes cerrajas complementan este improvisado y rĂĄpido registro vegetal.

Hay luna menguante y en este preciso instante em que no desaparecieron los Ășltimos vestigios de la noche, la luna provoca una bella imagen coronando el hermoso perfil de La Montañeta FrĂa, otro cono volcĂĄnico del campo de Rosiana que pronto trataremos.

Una vez rebasamos este muro, entramos en territorio de Santidad. Una pared escoriĂĄcea, con elevada pendiente se yergue frente a nosotros y una senda imperceptible vislumbro a media ladera. Deseo sentir la emociĂłn del encuentro con el vacĂo provocado por la escalofriante pared vertical que hay al otro lado, fruto de la explotaciĂłn de medio siglo de extracciones de materiales volcĂĄnicos. Una vez en la cima de esta ladera truncada, constatarĂ© que me encuentro sobre los Ășltimos vestigios inalterados de lo que queda del volcĂĄn, apenas unas decenas de metros de su ladera norte.

Asciendo con prudencia entre un campo de bejeques. La mayorĂa son Aeonium arboreum arboreum, sĂłlo algunos son Aeonium percarneum. No puedo olvidar que esta es la parte baja, el arranque de la ladera del volcĂĄn desaparecido. El anĂĄlisis e inclinaciĂłn de los lugares donde se iniciaba la ladera del volcĂĄn nos da una idea aproximada de su verdadera morfologĂa y altura.

En marzo iniciaban su formación las floraciones de los bejeques rosados, pero sé que cuando florezca en otoño la otra especie de bejeque, la montaña se incendiarå, metafóricamente hablando, con las inflorescencias de un amarillo resplandeciente de los Aeonium arboreum arboreum -una especie endémica de Gran Canaria-, y esta pared que ahora transito, se llenarå de luz.

Llego al borde y me aproximo para sacar algunas fotografĂas. No es prudente correr este riesgo y jamĂĄs recomendarĂ© tal insensatez. No puedo olvidar que la senda que he dejado una par de decenas de metros mĂĄs abajo lleva sin peligro alguno al segundo crĂĄter del volcĂĄn y este ascenso es innecesario. Yo necesito hacerlo para constatar la inexistencia de letrero alguno, de valla, de señal de advertencia, de cualquier elemento disuario que alerte del peligro existente. Al no existir, mĂĄs allĂĄ del riesgo indudable, la explotaciĂłn estĂĄ incumpliendo la legislacion vigente sobre seguridad en este tipo de explotaciones a cielo abierto.

Recupero la senda antes indicada, para llegar al labio del cråter de la pequeña boca eruptiva. No existe una senda para bordearla por completo pero, teniendo cuidado en caminar firme sobre un terreno escoriåceo suelto, con cenizas volcånicas en unas zonas de coloración rojiza y en otras de coloración amarillenta, es mi intención disfrutarlo antes de descender al interior del mismo. Camino entre vinagreras y bejeques, cardoyesca y verodes, aunque también hay tuneras y pitas cresteando el cråter.

Curiosa es una planyta que presenta sĂłlo contandos ejemplares agaszapados en la roca. Se trata de Andryala pinnatifida, posiblemente preauxiana, un endemismo de Gran Canaria que encuentra uno de sus reductos en el corazĂłn de este volcĂĄn.

Si indagamos y observamos pacientemente la pequeña flora asociada a las fisuras y oquedades de las rocas que forman el crĂĄter, nos sorprederĂĄn especies como Ă©sta, poco o nada habituales en el resto de volcanes del campo de Rosiana. Y asĂ, mi estimada amiga la doctora en biologĂa Isabel Santana me identyifica un helecho abundante en las paredes internas del crĂĄter: Polypodium macaronesicum y Monanthes brachycaulos, Ă©ste Ășltimo un endemismo canario presente en Gran Canaria y Tenerife. TambiĂ©n en una de estas cuevas, la Ășnica que presenta una cierta entidad, hay una especie de geranios canarios.

Buscando en cartografĂas viejas, una aportada en la pĂĄgina web de un señero grupo de montaña, encuentro para este volcĂĄn un nombre propio: volcĂĄn de santa Rita. Es el mismo nombre que registrarĂĄ luego la cartografĂa mĂĄs actual de GRAFCAN, si bien aquella fijaba la altitud del cono en 641 metros, mientras que la actual sitĂșa su cota mĂĄs alta en 651 metros.

Me encuentro en el lugar apropiado para disfrutar del paisaje y realizar una breve lectura del mismo, no sin antes constatar la forma del borde del crĂĄter, una herradura perfecta.

Hacia el norte observo en esta ladera, justo antes de encontrarse con la cañada formada entre este cono y la montaña de El Plato -cañada de La Palma-, un grupo de colmenas, apenas visibles tal y como se encuentran entre vinagreras, pitas y otras platas arbustivas. El lugar es idóneo si tenemos en cuenta la abundante floración que encuentran las abejas alrededor de ellas.

La ladera, rocosa, estĂĄ cubierta de bejeques rosados (Aeonium percarneum), salpicando la misma varios ejemplares de tunera americana

Desde este punto, es evidente el alineamiento de conos. La montaña de Los Barros, el cono surgido en la falda sur de dicha montaña, este volcĂĄn, la montañeta de Cubas y, al otro lado del barranco de Silva, el barranco del Melosal forman una lĂnea perfecta.

Dejar volar la mirada en lontananza es observar la isleta de Las Palmas y sus conos volcĂĄnicos. Partiendo de ellos giro la vista en busca del noroeste y en este amplio abanico observo el pico de Bandama, la montaña de Tafira, La Caldereta, El Cabezo, montaña RiquiĂĄnez y delante de estas elevaciones, los conos volcĂĄnicos de JinĂĄmar: la montaña Pelada, la maltratada montaña Rajada, la Sima de JinĂĄmar, El Gallego y la montaña de El Rosso. En diferentes planos, observamos las cuencas de varios barrancos y asĂ, sobre la ladera de Solana del barranco de San Miguel observamos el estiramiento urbano de Valsequillo. Desde la Barrera se suceden los Llanates, Las Casas, Luis Verde hasta el nĂșcleo urbano de Valsequillo. Sobre Ă©l, observo el que en su dĂa fue mirador de la montaña de El Helechal.

El noroeste me lleva hasta la montaña de los Barros, donde observo las tres elevaciones que la definen y en su cara de solana la plantación de naranjos asà como el volcån mås reciente y desmantelado en buena parte, conocido cartogråficamente como Los Picachos, por el barranco de Los Pedacillos, al que llegó a cegar tras la erupción.

Hacia el sur observo en primer plano el tremendo impacto de la explotaciĂłn minera sobre la montaña de Santidad. Elevando la vista, Triguerillas, Caldereta y los restos de Santidad complementan la lĂnea de conos volcĂĄnicos observados.

Dirijo la mirada a la costa y observo Tufia y Gando en direcciĂłn sureste. Desaparece la costa y no observo Ojos de Garza pues me lo impiden una serie de conos volcĂĄnicos: Cuatro Puertas, El Gallego, Herrero y Topino. Otros me impedriĂĄn ver mĂĄs costa: Rosiana, Montañeta de Cubas, MelosalÂ

y sólo dispondremos de una pequeña ventana que nos permitirå ver la montaña de Arinaga, el roque y su costa.

Hacia el este observo a mis pies, en primer plano un llano, conocido como el llano de La Palma. Ser trata de una antigua zona de cultivo, actualmente cubierta de verodes y tabaibas entre las que se encuentran espaciados diversos bloques errĂĄticos. Desplazando la mirada en una vision mĂĄs amplia, partiendo del nordeste observamos montaña Las Palmas y a sus pies, extendiĂ©ndose ante nuestra vista, diversos nĂșcleos urbanos: BalcĂłn de Telde, La Herradura, San JosĂ© de las Longueras, Lomo Magullo, Malpais, Valle de los Nueve, Lomo Bristol, El Ejido y mĂĄs debajo de estos barrios una amplia extensiĂłn urbana compactada que se corresponde con el nĂșcleo urbano del corazĂłn de Telde: San Francisco, San Juan, San Gregorio. En direcciĂłn a la costa los nĂșcleos urbanos de San Antonio, Las Remudas, El CallejĂłn, El Calero Alto y Bajo, La MontañetaÂ

nos acercan a la autovĂa GC-1.

Ya en la costa, si nuestra vista busca el nordeste, identificamos los edificios que conforman JinĂĄmar. En el litoral identificamos la plataforma de investigaciĂłn marina PLOCAN y un buen rosario de barcos y plataformas petrolĂferas que, al abrigo del puerto de Las Palmas, se encuentran fondeados, justo hasta la altura de la desembocadura del barranco de JinĂĄmar.

Nada del paisaje de la costa teldense se escapa a nuestra mirada desde aquĂ. Uno tras otro, tanto los nĂșcleos urbanos costeros como las pequeñas elevaciones existentes se ofertan a nuestra mirada.

Giramos la vista y hacia el oeste encontramos en primer plano el aterrador vacĂo producto de la desapariciĂłn de la montaña de Santidad. De similar manera el tremendo tajo sufrido por la cara sur del volcĂĄn de El Plato. La ambiciĂłn desmedida o la falta de un control detallado de los lĂmites de la explotaciĂłn, ha permitido no sĂłlo devorar el volcĂĄn de Santidad sino afectar a todos los espacios limĂtrofes.

Alzo la vista y surge las montañas de Triguerillas, Calderetas y Montañeta FrĂa, visibles ahora tras la desapariciĂłn del volcĂĄn de Santidad.

Al desviar la vista en direcciĂłn al vacĂo de Santidad, observo una especie de hoya formada entre estos dos conos. Corresponde a una de las corrientes lĂĄvicas del volcĂĄn desaparecido. Es en esta cara sur donde las mordidas y las catas a la base de este crĂĄter son mĂĄs visibles. Afortunadamente no hay muestras palpables de daños semejantes en las caras norte y este, aunque en la cara oeste la invasiĂłn de la extracciĂłn de Santidad ha supuesto la construcciĂłn de una pista necesaria para llevar a cabo la cata y extracciĂłn, afectando asĂ al cono donde nos encontramos ahora.

Es el momento de dejarme llevar por la belleza y atracciĂłn del interior del crĂĄter. Para ello transito sobre un suelo cubierto de cenizas volcĂĄnicas, en una depresiĂłn que me permite observar las paredes del mismo, constatando una mayor altura en las caras norte y sur del cono, con estructuras escoriĂĄceas compactadas que presentan, en el caso de la cara norte, una ligera inclinaciĂłn hacia el interior del crĂĄter formando un solapĂłn. Es de menor altura la observada en la cara oeste, con forma de degollada -ver la fotografĂa que inicia el artĂculo- y es en esta cara donde una extensiĂłn compacta de pitas muestran orgullosas sus sobresalientes pitones sobre los que desarrollarĂĄ la planta su floraciĂłn. No es el Ășnico volcĂĄn donde las floraciones de las pitas identifican la silueta de varios de ellos en este campo de volcanes de Rosiana y al igual que en todos ellos, su densidad imposibilita el trĂĄnsito entre estas plantas por culpa de sus aceradas pĂșas.

La salida hacia el este del material lĂĄvico no presenta un desnivel acusado, mĂĄs bien es plano, pues la salida de estos materiales fue retenida por una muralla de materiales -posiblemente una buena parte del crĂĄter que, a modo de bloque errĂĄtico, comenzĂł su trĂĄnsito pero se detuvo a la salida de la boca, cerrando esta salida inicial y obligando a la lava a buscar una nueva vĂa para continuar su descenso, encontrĂĄndola a la izquierda de la boca, uniĂ©ndose asĂ a una de las corrientes lĂĄvicas de Santidad.

Gamonas, tomillos, hinojos, verodes, tabaibas amargas, venenillos,tederas, bejeques de flores rosadas, bejeques de flores amarillas, vinagreras, cerrajas. Algunas cerrajas presentan un falso desarrollo arbustivo pues varios tallos surgen de la base de la planta, dando un aspecto ramificado.

El suelo del crĂĄter estĂĄ cubierto de herbĂĄceas en el mes de marzo, destacando una perteneciente a la familia de las euforbias. Esta lechetrezna es una especie que encontraremos tambiĂ©n en los bancales de este lomo escoriĂĄceo. La planta es frecuente en terrenos baldĂos y lugares ruderalizados. Es posible que se trate de Euphorbia helioscopia.

No hay tuneras ni pitas en el interior del crĂĄter y es un tanto a favor de la pureza del paisaje botĂĄnico observado.

En las paredes de umbrĂa, la orchilla destaca entre un amplio abanico de lĂquenes crustĂĄceos. Los musgos tapizan las aristas de las rocas en las zonas mĂĄs oscuras y hĂșmedas del roquedal. Hay que caminar con enorme cuidado si queremos explorar estas paredes, pues los filos de los materiales escoriĂĄceos cortan al mĂnimo roce. Obligatorio buenas botas de montaña y pasos muy medidos.

En el corazĂłn del crĂĄter observamos una estructura volcĂĄnica que bien pudiera corresponder, por su forma, a un hornito final o bien no es mĂĄs que otra curiosa estructura que en forma de bloque errĂĄtico quedĂł justo ahĂ, tras el paroxismo final.

El periplo por el derrame lĂĄvico es transitar entre una vegetaciĂłn que parece conservada tal cual desde hace mucho, mucho tiempo. Enormes ejemplares de tabaiba dulce, de tal tamaño para ser arbustos que en algunos sus ramas y copas se sitĂșan por encima de nuestra cabeza, grandes veroles con tallos que rivalizan con el grosor de mis brazos y piernas y ejemplares de pita Âespecie forĂĄnea naturalizada como planta Ăștil por el hombre del campo pero que, ahora, abandonada la actividad agropecuaria se ha vuelto tremendamente agresiva e invasora-, capaces de alcanzar en este suelo profundo, esponjoso, rico en agua y cargado de nutrientes, donde las raĂces no encuentran dificultad alguna en penetrarlo profundamente, mĂĄs de dos metros de altura en su conjunto foliar, con pencas que alcanzan anchuras cercanas a los treinta centĂmetros. ÂżAcaso no es singular tal tamaño para esta planta?

Camino la zona sin direcciĂłn fija, dejandome llevar por la curiosidad. Este Lomo de La Palma se extiende hasta el barranco de los Pedacillos, barranco que recoge las aguas del barranco del Conde y de esta breve cañada que surge entre las montañas de El Plato y Santa Rita, conocida como cañada de La Palma, barranco que a su vez entrega su aporte hĂdrico al barranco de San Miguel, antes de convertirse en barranco Real de Telde.

Me dejo llevar por las piernas y deambulo a un lado y a otro entre esta vegetaciĂłn siguiendo el camino de la lava. Es entonces cuando encuentro casualmente las estructuras pĂ©treas, arriba señaladas. Y es entonces cuando acude a mi memoria el parecido que guardan en cuanto a su gĂ©nesis y forma, con las llamadas pirĂĄmides de GĂŒimar. Las preguntas son obvias:

ÂżPirĂĄmides o majanos?

Majanos de Chacona asĂ se les llamaba a las bautizadas luego como pirĂĄmides de GĂŒimar.

Y un majano es, segĂșn el diccionario de la Real Academia Española un montĂłn de cantos sueltos que se forma en las tierra de labor o en las encrucijadas y divisiĂłn de tĂ©rminos.

Es decir que las acumulaciones de piedras en GĂŒimar con forma piramidal, tienen un valor etnogrĂĄfico similar a los majanos formados en este derrame lĂĄvico -ver fotografĂa adjunta- pues se disponen de un modo parecido a la hora de acumular las piedras y elevar la altura de los majanos, en el caso de Telde hasta alturas prĂłximas a los cuatros metros.

No estĂĄn mejor conservados Ă©stos ubicados en Los Montes y el Lomo de las Piedras, pero su valor es innegable. Ambos modelos de estructuras pĂ©treas fueron realizadas por agricultores durante muchos años. En el caso de las de GĂŒimar, a lo largo del siglo XIX, en el caso de Telde serĂĄn necesarias rigurosas investigaciones para temporalizar la ingente labor de despedregado en esta extensa zona cultivable.

Una plantaciĂłn de olivos, cuento mĂĄs de un centenar, son la Ășnica injerencia humana en este espacio arbustivo. Aunque dotados de riego en un primer estadĂo, ahora se encuentran abandonados, manteniĂ©ndose con los aportes ocasionales de la lluvia. Se encuentran en buen estado. Junto a ellos y tras un bloque errĂĄtico, un esplĂ©ndido drago canario de unos dos metros de altura. Medio centenar de metros mĂĄs abajo, la sorpresas botĂĄnica nos la darĂĄ un hermoso pino canario creciendo justo al lado de otro bloque errĂĄtico.

El suelo de los olivos, allanado y limpio para realizar en su momento la plantaciĂłn, estĂĄ cubierto en marzo de azucenas de risco (Pancratium canariense), un endemismo canario presente en todas las islas.

Recorrer el discurrir de la lava es transitar por un amplio territorio salpicado de bloques errĂĄticos. Es fĂĄcil contabilizar desde el crĂĄter una veintena de ellos, pero en nuestro periplo por el discurrir de todas las lenguas lĂĄvicas no es muy aventurado hablar de un centenar.

Tras pasar el olivar, el suelo de otro terreno de cultivo abandonado se encuentra cubierto de tomillo (Micromeria sp).

Una curiosa cerraja capta mi atenciĂłn por sus hojas muy festoneadas. De no ser un Sonchus leptocephalus, se tratarĂa de un hĂbrido entre esta especie y Sonchus acaulis.

Se conserva, a un lado de los majanos, una pista de tierra con muy poco uso. Es en esta pista donde encontraremos un panel informativo, bajo el epĂgrafe: ÂCampo de los volcanes de Rosiana. Municipio de TeldeÂ.

Siempre es interesante detener la marcha y disfrutar de su contenido. Nos indica que se trata de una ruta de dificultad baja, con un recorrido aproximado de un kilĂłmetro y medio y una hora de duraciĂłn.

La informaciĂłn no estĂĄ mal y nos habla de unos cinco volcanes presentes en la zona. Pero deberĂa explicar mejor lo de los tiempos pues estĂĄ claro que, si nuestra intenciĂłn es acercarnos a cada uno de ellos, el tiempo no es de una hora de duraciĂłn, sino de varias horas, pues alguno de ellos se encuentra bastante alejado del lugar donde nos hallamos.

Ante algunos gazapos como Ă©ste, rememoro mis tiempos como coordinador del Programa de EducaciĂłn Ambiental en la ConsejerĂa de EducaciĂłn del Gobierno de Canarias. Siempre tuve claro que cuando se realiza un panel informativo, hay que ser meticulosos con la informaciĂłn y comprobar una y otra vez los datos expuestos. AsĂ, el volcĂĄn del Melosal, uno de los mas bellos del conjunto vulcanolĂłgico por su perfil, crĂĄter y derrame lĂĄvico que, a media altura de ladera y en direcciĂłn norte, llegĂł entonces a cegar el barranco de Silva, no tiene 706 metros de altitud -esa es la altitud de la montaña de Calderetas-. Y esto es importante porque siendo el volcĂĄn con menor altura de los que acompañan a la montaña Herrero, la montaña de El Gallego y la montaña de Topino, ninguno de Ă©stos alcanza una altitud superior a los 550 metros.

Pero mĂĄs allĂĄ de este notable error, el panel ofrece ideas genĂ©ricas sobre la geologĂa, biologĂa y etnografĂa del lugar, muy acertadas e interesantes a la hora de disponer de un conocimiento bĂĄsico sobre los espacios transitados. Es esta senda la que me lleva hasta el cierre de la extracciĂłn en este derrame lĂĄvico de Santidad y puedo observar como, justo donde se ha parado la misma, relictuales almĂĄcigos, retamas blancas y escobones son testigos fieles de la frondosidad y grandiosidad del bosque termĂłfilo que existĂa en el pasado, en estas medianĂas teldenses

SabrĂa luego, por mi amigo Anselmo Marrero, de la existencia de un camino antiguo que bordea la montaña de Santa Rita por su cara nordeste. Limpio recientemente por operarios del Cabildo Insular, es otra vĂa recomendable para acceder a la montaña y sobre todo para tomar contacto con la vegetaciĂłn y el discurrir de los bloques errĂĄticos.

TambiĂ©n sabrĂa por mi amigo, de la existencia de un valle escondido entre la montañeta de Cubas y montaña Santidad, conocido entonces como el rancho de Rosiana -se conserva en dicho lugar una casa antigua y dependencias anexas, actualmente en notorio estado de abandono-, pues era lugar de acampada de los Scouts de Telde, hace cincuenta años -ÂĄCĂłmo cumplimos años, amigo mĂo!-. Anselmo me confirmarĂa que en esa Ă©poca, se realizaban rutas para llegar a la cima del volcĂĄn de Santidad, justo por la ladera que se iniciaba en aquel valle y recuerda de aquellos periplos la imponente presencia del volcĂĄn, su ladera empinada, cubierta de una gruesa capa de picĂłn que dificultaba el ascenso. Ya en su cima, era entonces cuando uno constataba el pequeño tamaño de esta segunda boca eruptiva. Ahora, medio siglo despuĂ©s ni ladera, ni camino hay. En su lugar un enorme socavĂłn y una esplanada ĂĄrida, frĂa y polvorienta, silenciada de vida y donde sĂłlo se escuchan los potentes motores de los camiones y las palas extractoras.

Espero que el tan deseado Paisaje Protegido de Rosiana, pendiente del Ășltimo trĂĄmite que no es otro que su aprobaciĂłn por el Gobierno de Canarias, suponga el fin de las extracciones o, de no ser asĂ, la protecciĂłn integral de todos los conos volcĂĄnicos restantes. Ăste, el de Santa Rita, es incuestionable su protecciĂłn, no sĂłlo por su valor vulcanolĂłgico sino biolĂłgico, hidrolĂłgico, paisajĂstico y etnogrĂĄfico.

José Manuel Espiño Meilån, caminante y escritor.

este con mayor entidad, que sirviĂł de base para continuar con el despedregado del terreno. AquĂ, el suelo estĂĄ salpicado por una planta herbĂĄcea diferente y mĂĄs delicada, que nos muestra unas flores de color malva, muy atractivas. Se trata de jacintos silvestres (Muscari cosmosum) que cubren por completo este terreno y otros colindantes.

este con mayor entidad, que sirviĂł de base para continuar con el despedregado del terreno. AquĂ, el suelo estĂĄ salpicado por una planta herbĂĄcea diferente y mĂĄs delicada, que nos muestra unas flores de color malva, muy atractivas. Se trata de jacintos silvestres (Muscari cosmosum) que cubren por completo este terreno y otros colindantes.